2003年,突如其来的“非典”疫情侵袭神州大地,人民健康和国家安全面临严峻的考验。在这场没有硝烟的战争中,秉持“为人群服务”奉献精神的复旦上医人,又一次义无反顾地挺身而出,以昂扬的斗志投入于抗击“非典”的战斗中。

奋战抗疫科研前线

复旦上医的专家教授们临危不惧,勇挑重担,迅速开展“抗非”科研工作。我校有9位教授参加由20人组成的上海市防治“非典”专家咨询组,直接指导和制定上海市控制“非典”预案与防治计划并进行科研攻关。闻玉梅院士任顾问,翁心华任组长,俞顺章任副组长,组员有姜庆五、袁正宏、何礼贤、张灵恩、蔡映云、潘孝彰等。

2003年4月初上海发现首例“非典”病人后,复旦大学上海医学院与上海市疾控中心等联合成立病原学研究协作小组。袁正宏教授开展“非典”快速鉴定和分离病原的研究,带领年轻科研人员在20多天内做了近千个实验,终于在非典型肺炎病原学及其相关研究方面取得突破。该成果获得世界卫生组织专家组成员、病毒学专家Wolgang Presier博士的高度赞赏。袁正宏说:“尽快研制出“非典”疫苗,控制‘非典’疫情的传播和蔓延,是我们的最大心愿。”

WHO专家来校考察“非典”防治工作

闻玉梅院士不顾近70岁的高龄,带领团队赴广州进入P3实验室,研制“灭活SARS病毒免疫预防滴鼻液”。P3实验室即“达到生物安全防护三级标准的实验室”,核心区的压力达到-40帕,进入实验室得穿上厚厚的防护服,戴着令人窒息的特殊口罩,操作程序极为繁琐,在里面呆久了会有高原缺氧感,一般人都受不了,更何况年近七旬的老人。瞿涤教授劝闻院士不要进去,她却说:“这是第一手资料,我不能不看!”经过19个日夜的苦战,闻院士团队获得了2000毫升的高效价病毒液,滴鼻液研究初战告捷。

闻玉梅院士在广州指导科研人员工作

此外,复旦上医的免疫学、病原生物学、分子遗传、分子病毒、电镜等多个实验室的科研人员都积极承担科研任务,开展“非典”的疫苗研制、病原学和生物学特性研究、快速诊断技术方法及发病机制研究等工作,共获批国家级、省部级等“非典”攻关课题10项。

闻玉梅院士在医学分子病毒实验室讨论工作

打好疫情阻击实战

2003年3月25日,上海市卫生局召开防范“非典”紧急会议,号召上海市各级医疗机构投入到抗击“非典”的战斗中。学校各附属医院高度重视,迅速统一思想,在第一时间内组建“非典”防治的相关体系,开展了卓有成效的防控工作,为上海的“非典”防治作出了突出的贡献。

积极响应,组织院内防治措施。首先,各医院克服重重困难,开设发热门诊,开辟“非典”专用的独立留观室和隔离病房。其次,各医院积极组织进行“非典”诊断标准、消毒隔离要求等相关业务培训,建立和完善相关制度。同时根据上海市“非典”防治预案的要求,各医院结合本院实际情况制定了相应的预案,并进行了多次的模拟练习。

临危受命,支援上海市和全国防治工作。各附属医院在感染科、呼吸科、放射科、重症监护和心肺复苏方面的学科优势,在上海和全国的“非典”防治工作中发挥了积极作用。华山医院传染科翁心华教授,中山医院何礼贤教授、蔡映云教授,儿科医院张灵恩教授作为上海市“非典”防治专家组成员,积极参与兄弟医院的会诊工作。

中山医院:奋战在申城“小汤山”

2003年5月5日,中山医院接到市卫生局的电话指令:立即组建一支医疗队,支援上海“小汤山”——上海市传染病医院(现为上海市公共卫生临床中心)。疫情就是战场,医疗队员秉承着“一切为了病人”的中山精神,面临着被感染的生死考验,踏上了抗击“非典”的战场。中山医院先后组织了2批共15位专业素质高的医师和护士前往支援,极大地缓解了该院的诊治压力,显著提高了治疗水平和抢救成功率。

中山医院欢送抗“非典”医疗队支援传染病医院

5月6日,第一批医疗队刚进入“非典”确诊病房,就迎来一场紧急抢救工作。先期到达的会诊专家钮善福教授不顾个人安危,来不及将防护服穿戴整齐就直接冲进病房,为病人调整口插管,调节面罩呼吸机参数,在病人面前一站就是几个小时。医疗队队长李善群副教授和樊冰、洪群英3位医生时刻守护在病人身边,冒着生命危险,近距离地对患者做详细的体格检查,严密观察病情变化。郑峥、吴燕、林蕾蕾3位护士亦轮流守护在病人床边,不停地做静脉穿刺、口腔护理、吸痰、更换氧气筒、更换胸腔闭式引流瓶等极具危险的护理工作。当患者高热至40度时,紧急增调而来的黄刚医生不顾危险,对患者全身行酒精擦浴,物理降温。他们不放弃一丝希望,连续20多个小时守候在病人身旁抢救,危急时刻,甚至解除了自己的面部防护,暴露出自己的脸部、颈部及耳朵,带着听诊器仔细了解患者心脏及两侧肺呼吸音的变化,测量血压,及时进行相应处理。

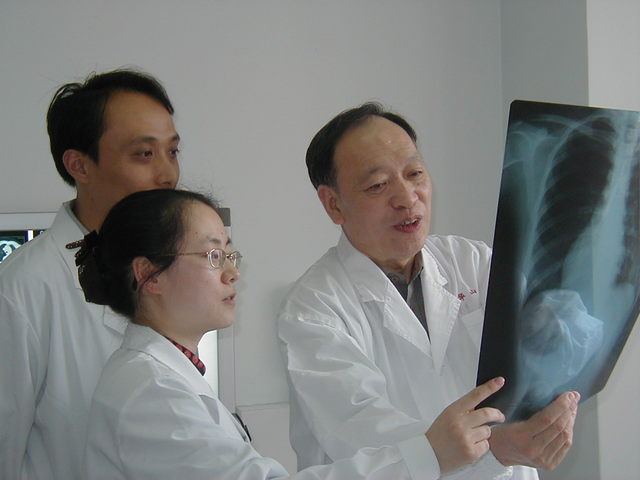

医生查房

在“非典”病人的急救过程中,钮善福教授研制的“钮式面罩”发挥了巨大作用。“钮式面罩”能在不切开气管的情况下向病人输送氧气,帮助患者改善呼吸困难,降低医务人员的感染率。在为上海市第一位输入性“非典”病人会诊时,钮教授发现病人肺泡严重萎缩,于是马上为其戴上面罩。为了求得面罩吸氧的最佳参数,他在患者身旁站了好几个小时,一直到病人氧饱和度上来,呼吸次数减少,心跳、心率、血压平稳之后,才放心离开。

在这场高强度、高节奏、高危险的抗非战役中,中山医院医疗队员们凭借着顽强的毅力和“病人的生命就是一切”的强烈信念,出色地完成了上海市卫生局交付的艰巨任务。每当在抢救病人最危险的时刻,中山医院的医生总是冲在最前面,日夜守护;每当高难度、高技术性的易感染操作需要护士配合时,总可以听到中山护士“我来”的坚定声音。

华山医院:科学防范,奋力搏击

华山医院以“不漏一个疑点,不疏一个环节”为原则,第一时间建立了科学、规范、合理的三级防治领导组织体系,并立即实施重点防治监测工作,获得市、区领导及疾病控制中心的高度认可。

科学规范的防治体系,是华山医院抗击“非典”的利器。医院先是在急诊室内开辟了“特别诊室”,安排专门人员负责诊疗检查、消毒隔离、污物处理、防护措施及物品等各项工作的落实。之后,随着疫情的变化,又对急诊和肝炎病房进行改造,辟出专门区域设立了“发热门诊”“隔离病房”以及专门的“外宾门诊”,以避免交叉感染,保护患者和医护人员的健康。

本着“不漏一个疑点,不疏一个环节”的原则,医院组织专家会诊,对每一个病情可疑的发热患者都进行了严格甄别。“非典”防治期间,华山医院共接收了1800例发热病人,其中,81名患者被实施留院隔离观察,18名患者被疾控中心列为疑似病人转院治疗。在这18位疑似患者中,有一位被及时确诊为“非典”患者,转往肺科医院治疗。这也是上海市发现的第一例外籍“非典”患者。

医护人员的无私无畏与奋力搏击,是华山医院战胜“非典”的精神动力。翁心华教授是国内著名的传染病专家,也是上海市防治“非典”专家咨询组组长。自疫情暴发以来,他一直战斗在诊治“非典”的最前线,不仅为制定全市非典诊断标准、治疗方案、防治预案出谋划策,还奔波于定点医院和兄弟医院,为疑难病例的诊断与治疗排忧解难。繁忙之中,他还接受各类防治“非典”的采访,积极宣传“非典”防治的科学知识。卢洪洲医生有着较扎实的专业知识和外文功底,为完成WHO疫情专家来沪考察的接待任务,他没日没夜地查找国内外文献,在同事的支援下赶写出综述,为专家调查准备了详尽的资料,出色地完成了任务。张文宏医生是一名新党员,驻守在医院涉外“呼吸道发热专家”门诊整整一个月,只为了守好抗“非典”的重要关卡。之后,翁心华和张文宏合写了中国首部介绍非典的专业书籍《严重急性呼吸综合征——一种新出现的传染病》,这为后来的H7N9治疗奠定了基础。

翁心华教授在读片

华山医院欢送卢洪洲医生支援传染病医院

儿科医院:一支能战斗、高水平、管理科学的队伍

复旦大学附属儿科医院在第一时间被市政府和市卫生局指定为抗击“非典”定点医院。全院上下团结协作,顽强奋进,为保护上海市的儿童抵抗“非典”筑起了一道有效防线,得到了社会各界的高度评价。市卫生局先后三次在儿科医院组织抗击“非典”现场会,向全市推广该院经验。杨晓渡副市长曾赞扬:“你们是一支能战斗、高水平、管理很科学的队伍,你们有很强的领导班子。”

院长桂永浩教授提出在发热区和非发热区设立中英文对照的红色和蓝色标识,起到明确提示和告诫作用,为进一步分诊治疗创造条件。此项举措得到了市领导的充分肯定,并迅速推广到全市医院。

儿科医院设立红色和蓝色分诊标牌

2003年5月21日19:30时,儿科医院接到上海市卫生局医政处紧急任务:上海某学校多名学生突然出现发热症状,情况十分紧急,这不仅涉及全校师生的安全,还影响整个地区的安全处置问题。市领导非常关注,杨晓渡副市长批示:即刻请儿科医院专家紧急会诊判明原因。为了快速摸清情况,儿科医院由邬惊雷副院长带队,出动专家组成员连夜赶到现场会诊。桂永浩院长则留守在医院,快速调度人力和物力,做好一切准备,迎接这突如其来的“疫情”。经过仔细追问病史,这些发热病人中无SARS流行病学接触史,结合发热病人的临床表现和实验室检查,专家们经过反复讨论分析,初步排除“非典”可能。第二天的实验检测结果也证实了专家组的意见。抗非期间,儿科医院经历过多次这样的紧急应战,专家们以科学的态度,娴熟的专业知识,快速作出反应,达到高效运作的效果。

2003年4月20日,时任上海市市长韩正赴儿科医院视察防治“非典”工作,桂永浩院长汇报工作

正如上医校歌所唱:“人生意义何在乎?为人群服务。服务价值何在乎?为人群灭除病苦。”在抗击“非典”战斗中,不论是积极投身科研的医学研究者,还是无私无畏日夜奋战在一线的医务人员,每一位迎难而上、负重前行的复旦上医人,都是疫情中涌现出的平凡英雄。

(感谢各附属医院档案室为本文提供资料。)